'중국 실크로드 여정기' (5 편)

(2006` 6, 17 ~ 6, 25)

‘왕유’의 ‘양관의 곡’, 찡해

양관에서는 아직도 뺄 수 없는 이야기꺼리가 남았다. 모래벌판엔 그 유명한 당나라 시인 왕유의 석상을 깎다가 그대로 팽개쳐놓은 조각품이 보는 이들의 웃음을 자아내게 한다. 아마 이 조각품도 언젠간 완성돼 박물관 안의 한 자리를 당당히 차지할 날이 오겠지?

(돈황 양관박물관 옆 셋트장 모습. 그 뒤편 왼쪽 산 높은 곳엔 당시 봉화대가 그대로 남아있다.)

(당시 봉화대까진 낙타를타고 가야한다. 낙타를 타고픈 마음 가득했다. 시간에 쫓기는 페키지 여행이란 이런 점이 아쉽다.)

(옛 '양관'이 있었다는 자리에 세워진 관문. 그러나 어디까지 추측일 뿐 옛 흔적은 찾아볼 수 없어 아쉬웠다. 일행이 가이드의 설명을 듣고있다.)

(셋트 장의 전경. 열사의 땅이라 촬영하는 영화가 없을 땐 늘 이렇게 사막에서 이는 모래바람을 맞으며 졸고있다.)

왕유(王維: 699 ~ 759). 그는 성당(盛唐) 때 대시인이며, 그림과 서예에도 뛰어나 남종화(南宗畵)의 원조로 불린다. 이 왕유를 두고 ‘시선’이라 부린 송(宋)의 소동파(蘇東坡)는 “시 속에 그림 있고, 그림 속에 시가 있다”고 높이 평가했다.

(시인이며 화가인 왕유의 석상조각 모습. 석상이 완성되지 않은 채 박물관 뒷 사막공터에서 허황한 몸짓만 하고 있다. 언젠간 박물관 안에 들어와 당당히 손님을 맞을 날이 오고 말 것이다.)

(왕유의 돌조각상이 박물관 옆 공터에 아직 방치되고 있는 것과는 달리 서역 땅 비단길을 연 장건이란 장수의 석상은 당당히 박물관 안 좋은 자리를 잡아 찾는 이들을 맞고있다.)

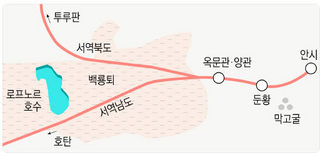

그와 양관은 무슨 연관을 가질까? 그가 남긴 ‘양관삼첩(陽關三疊)’이라는 시 때문이다. 이 시는 ‘양관의 곡(陽關曲)’ 또는 ‘위성의 곡(渭城曲)이라고 불리기도 한다. 중국에선 이별시로 이 시를 제일로 꼽고, 송별자리엔 반드시 이 시를 읊었다고 한다. 이 시는 ‘송원이사안서(送元二使安西)’, 즉 ‘원이(元二: 원가(元家)의 둘째 아들)가 안서(安西)의 사절이 돼 감을 보냄'에 나온다. 안서도호부(安西都護府)는 신강성 고창(高昌)에 있다가 그 뒤 쿠차(龜玆)로 옮겼다.“위성조우읍경진(渭城朝雨浥輕塵: 위성 땅, 아침 비가 흙먼지 적시니)

객사청청유색신(客舍靑靑柳色新: 객사 밖 푸른 버들 더욱 산뜻하구나)

권군갱진일배주(勸君更盡一盃酒: 그대에게 권하노니 다시 한 잔 더 마시게나.)

서출양관무고인(西出陽關無故人: 저 서쪽 양관 땅에 가면 친구도 없으리니 ~~~)"

위성(渭城)은 위수(渭水)의 북안에 있는 함양(咸陽)을 일컫는다. 당대(唐代)엔 서방으로 여행을 하거나, 관리가 되어 떠나거나, 출정할 땐 친척이나 지우들이 이 위성 객사까지 와서 송별연을 벌였다고 한다. 이 시에서 느끼듯 양관이 얼마나 변방인지를 짐작케 한다.

‘돈황고성’에선 먼지잼 만나

일행은 돈황으로 돌아오다 돈황고성(敦惶古城)에 들렀다. 이노우에 야스시(井上靖: 1907 ~ 1991)의 소설 ‘돈황’을 중 일 합작영화로 만들기 위해 일본인들이 만든 세트장이다. 송대(宋代)의 청명상하도(淸明上河圖)를 원본으로 해서 사주(沙州: 돈황의 옛 이름)고성을 재현시켜놓은 것이다. 성안에는 동 서 남 세 개의 성문과 뒤쪽에 높은 성루가 우뚝 솟아있다. 성내는 고창, 돈황, 감주, 홍경, 변량 등 5개 고을 도로를 조성했다. 도로 양편엔 송 대의 불당과 주점 전당포 창고 주택 등을 재현해 놓았다.

(중 일 합작영화 '돈황'을 촬영하기 위해 지은 셋트장 '돈황고성'의 정문. 옛 무사 모습을 한 문지기의 복장이 눈길을 끈다.)

('돈황고성' 안은 송 대의 옛 거리를 재현해 놓은 갖가지 풍물들을 볼 수 있다.여러 그룹의 관광객이 몰렸다. )

('돈황고성' 안 조그마한 밭에 피고있는 접시꽃. 접시꽃은 그곳이나 여기것이나 마찬가지다.)

중국 영화도 이곳에서 촬영을 많이 했다. 우리에게 잘 알려진 ‘신용문객잔’이란 영화도 마찬가지다. 최인호 원작인 ‘해신’이란 우리 드라마도 이곳에서 촬영했다. 그저 한 번 둘러볼만 하다고 느꼈다.

우린 이곳에서 참으로 귀한 먼지잼을 만났다. 겨우 먼지가 날리지 않을 정도로 후드득 뿌리는 비 말이다. 성 뒤쪽 높은 망루에서 사막의 지평선을 바라보다가 그만 일행들을 놓쳤다. 후드득 다시 여우비가 또 뿌린다. 주위를 둘러보니 송정화씨가 양산을 쓰고 성채 귀퉁이 조그마한 망루 근처에 서성이는 모습이 들어왔다. 함께 잠시 비를 피했다. 망루 아래 정원엔 눈에 익은 접시꽃과 원추리 꽃이 피었다. 얼마나 정겨웠던지~~~. 계절은 이곳이나 내가 사는 곳이나 비슷하구나! 하는 생각이 떠올랐다.

('돈황고성' 안의 거리 풍경. 최인호 원작인 우리의 드라마 '해신'도 이곳에서 촬영했다.)

(뒤론 명사산 능선이 이어지고 있다. '돈황고성'의 뒷쪽 성벽. 정장을 한 분이 우리들의 현지 가이드인 조선족이다.)

아무튼 연간강수량이 32.9mm라는 이곳에서 비록 2 ~ 3mm에 불과한 먼지잼이지만 그를 만난다는 건 어쩜 아주 큰 행운인지? 모를 일이다. 가이드도 이렇게 말했다. “참 귀한 손님들입니다. 이곳에 비를 몰고 오시다니요.”라고.돈황 시내로 돌아왔다. 바로 단체 발마사지를 받았다. 중국 여러 곳에서 받아봤지만 이곳에서 받은 서비스는 퍽 이색적이었다. 발마사지인데도 한 시간 가량 전신을 주물러 피로가 확 풀린 것처럼 느껴졌다.

나는 누구고, 너는 누구인지

숙소 돈황산장에서 특식이라고 불리는 ‘낙타 발바닥’ 요리로 저녁을 먹었다. 이날 밤은 그런대로 여유가 있다. 일행 10명은 식사 후 야시장 구경에 나섰다. 우리의 재래시장과 흡사하게 점포건물과 건물 사이 노상엔 노점상들이 갖가지 물건을 리어카에 얹어놓고 팔았다. 마른과일, 마른약초, 여러 가지 수공예품 등이 주된 상품이다. 물론 옷가지도 있었지만. 점포에 진열된 물건들도 수공예품과 옷가지 위주다.

(돈황에서 묵은 '돈황산장'이란 현판이 걸린 호텔. 우리 팀 중 아직도 담배를 피우는 '주선' 구자일 사장(왼쪽)과 장준환 이사가 일찍 나와 담배를 찾고있다.)

시장 골목마다 양 꼬치 굽는 음식점에서 일으키는 연기와 특유의 노린내가 자욱이 퍼진다. 또 양고기를 부위별로 파는 점포도 있다. 군 양 꼬치 가게엔 많은 사람들이 붐볐다. 시장판에 퍼질러 앉아 꼬치를 싫건 먹고 싶었다. 그러나 배가 너무 불러 더 먹을 수 없다. 홍 단장도 양 꼬치 못 먹은 게 영영 걸리는 듯 했다. 난 시장을 돌면서 6위안을 주고 양가죽으로 된 모자 하나를 샀다.

(돈황 시내 야시장 구경에 나섰다. 시장 옆 양 꼬치 구이를 파는 식당가의 저녁 한 때의 모습. 많은 사람들이 몰려 양 꼬치를 즐긴다.)

호텔로 돌아왔다. 구내 한 쪽 귀퉁이에 양 꼬치를 굽는 코너에 연기가 피어오른다. 홍 단장은 열댓 번의 중국 여행을 통해 양 꼬치 맛을 제대로 익혔던 것이다. 그대로 룸으로 들어갈리 만무다. 종내 6 ~ 7명을 끌고 그만 그곳으로 발길을 돌렸다. 나머지는 월드 컵 프랑스와 토고의 경기를 봐야한다면서 방으로 들어갔고. 배가 너무 불러 꼬치도 제 맛이 나지 않았음은 물론이다. 맥주와 소주 몇 잔씩을 마시며 양 꼬치 상당량을 먹지 못한 채 룸으로 돌아왔다.

우리 호텔은 명사산(鳴沙山)을 바로 뒤쪽에 두었다. ‘모래가 우는 산(울 명鳴, 모래 사沙)’이라는 이 명사산에서 가장 가까운 거리에 있는 건물이다. 기분이 거나해졌기에 오늘 밤에는 ‘모래 우는 소리’를 꼭 들어야겠다고 마음 다잡았다. 또 저녁에 보면 붉디붉은 핏빛으로 빛난다는 그 모래 더미를 보아야한다고. 룸에서 들을 수 없고 볼 수도 없으니 호텔 밖을 나와서 말이다. 정한용의 시 ‘사강(沙江)을 건너며’를 외가면서.

‘沙江을 건너며’

“그대, 사강을 아는가!

명사산 모래바람이 내는 슬픈 소리처럼

고비사막의 차고 검은 겨울하늘처럼

꿈같은, 아니 서해바다 가까이

사강은 흑백사진 속에 고요히 누워있다

밟으면 소리대신 자국이 인다.

얇은 햇살 속에 포르르 날아오른 먼지 알갱이들이

흔들흔들 가라앉는 것처럼

사강은 고요 속에 움직임을 갖는다.

나는 누구이고

너는 또 누구인지

세상과 이어진 끈들이 사강에 이르면 모두 끊어진다.

끈적끈적한 시간의 경계를 넘으면서 사라진다.

그대 향해 가는 이 길

아득하다

어쩌면 지워진 것은 우리 몸이거나

사랑이란 이름으로

영원히 묻어버린 현재

과거 틈일지 모른다.

모래도 없고 강도 없다

39번 국도를 따라가다 남양 쪽 306번 지방도로 접어

우음도/ 마산포와 대부도/ 제부도 갈림길

소금기둥처럼 그대 서있다.”

그래, “명사산 모래바람이 내는 슬픈 소리처럼/ 고비사막의 차고 검은 겨울하늘처럼/ ....../ 나는 누구이고/ 너는 또 누구인지/ ......//”.

샤워하고 나갈 참이다. 웬걸. 뜨거운 물에 몸을 녹이고 나오니깐 몸이 말을 듣지 않는다. 노곤함에 잠이 밀려온다. 눈까풀을 뜨려도 뜰 수가 없다. 어제 밤 열차를 타고 오면서 마신 술과 피로가 함께 겹친 것 같다. 그래, 침대에 누워서라도 모래가 우는 슬픈 소리를 듣고야 말지, 이렇게 다짐했건만 누워선 그만 나도 몰래 하늘나라로 가고 말았다.

57억년 뒤 올 미륵 기다리듯

윤제림의 ‘사랑을 놓치다’라는 시처럼 인연이 어디 한 생의 것뿐이랴. 내속리면 법주사 밤 뜨락에 앉아 둥 둥 둥 울리는 쇠북소리 들으며 57억년 후에 올 미륵을 기다리듯 다음 생애에서도 그대를 기다리리라. 우우우 모래 우는 명사산, 외로움에 푹 빠져들 것 같지만 그대 위해 초승달 하나 부려놓은 오아시스, 월아천. 그 옛날 선녀의 눈물로 이뤄졌다는 전설도 있다고 했지. 또 해가 솟으면 서로 갈길 각각 떠나가겠지만 끊임없이 솟아나는 월아천 샘물처럼 저 생에서의 만남을 기다리리라~~~.

‘사랑을 놓치다’,

“내 한 때 곳집 앞 도라지꽃으로

피었다 진 적이 있었는데,

그대는 번번이 먼 길을 빙 돌아다녀서

보여주지 못했습니다, 내 사랑!

쇠북소리 들리는 보은군 내속리면

어느 마을이었습니다.

또 한 생애엔,

낙타를 타고 장사를 나갔는데, 세상에!

그대가 옆방에 든 줄도

모르고 잤습니다.

명사산 달빛 곱던,

돈황여관에서의 일이었습니다.”

명사산 오르는 날, 새벽 먼동 튼다. 인연, 삶, 이들이 준 회한이 물밀듯 몰려온다. 나는 누구이고, 너는 누구인지. 어젯밤 못 다한 일이 켕기고 켕긴다. 그러나 어쩌랴. 지난 일인걸. 몸을 추슬러 일어난다. 오늘은 아침도 일찍 먹어야 하루 일정을 소화해낼 수 있다고 했다.

(숙소인 '돈황산장' 후원의 과일밭. 이 과일밭은 1천여 평이 넘을 듯한 규모다.)

(과일 밭엔 사과가 주렁주렁 달려 익어가고 있다. 8월쯤엔 이 사과도 투루판의 포도와 함께 영글겠지.)

돈황산장 호텔 식당은 룸이 있는 건물에서 한참 떨어졌다. 명사산 쪽으로 3분가량 가야만 된다. 즉 후원을 지나 자리했다. 그곳에서 아침녘 명사산을 올려다본다. 아직은 햇살 받기도 전이지만 고운 모래는 황금빛으로 천천히 물들기 시작했다. 두근두근 가슴이 뛴다. 후원엔 주렁주렁 푸른 열매를 단 사과나무가 줄지어 있다.

'돈황' 카테고리의 다른 글

| 중국인 리신씨, 우리말 해설 (0) | 2006.09.23 |

|---|---|

| 황금 모래 산 능선, 눈부셔 (0) | 2006.09.23 |

| ‘서통누란’ 새긴 ‘양관박물관’ (0) | 2006.09.23 |

| 둔황 下, 푼돈에 팔려나간 세돌의 보물들 (0) | 2006.08.06 |

| 실크로드 - 둔황 上 (0) | 2006.08.06 |

■ 수탈의 표적이 된 막고굴

■ 수탈의 표적이 된 막고굴 도굴의 역사, 둔황 막고굴의 슬픈 그림자

도굴의 역사, 둔황 막고굴의 슬픈 그림자