| ||||||||

| 영원한 사랑을 노래하다...'장한가'의 백거이 묘 아이스크림 하나로 겨우 더위를 속인 우리는 용문석굴 출구에 나설 때까지도 눈앞에 보이는 백거이의 무덤에 갈 거냐 말 거냐를 결정하지 못했다. 아쉽긴 하지만 오늘 갈 길이 바쁘다는 둥, 먼 발치서 봤으니 본 거나 진배 없다는 둥. 약간의 회의적인 반응이 일었다. 이하(伊河)를 가로지르는 저 다리 하나만 넘으면 그의 무덤이었지만 그만큼 날씨는 더웠고 다리는 아팠다. 그러나 그때 구원과도 같은 복음이 있었으니 거기까지 가는 전동차가 있다는 것. 전동차 소식에 대세는 순식간에 ‘가자’로 기울었다. 여기까지 왔는데 그냥 갈 수 있냐는 둥, 평소 백낙천의 시를 흠모하던 터에 이제야 보게 됐다는 둥. 아아, 이 참을 수 없는 결정의 가벼움이여. 그러나 어쩌랴 우린 더위에 무너지고 발품에 지친 나그네인 것을.

백거이(白居易:772-846)의 무덤은 조촐하면서도 올망졸망한 공원으로 꾸며져 있다. 나무도 있고 인공 냇물도 있고. 입장료를 받자니 어쩔 수 없이 그럴싸하게 꾸며야 할 필요가 있었겠지만 방문객 입장에선 매표소 문지방 넘자마자(사실 매표소조차 없다면 금상첨화지만) 본론이 나왔으면 하는 마음이 간절하다. 어딜 가나 고만고만한 조경인데 굳이 이리 돌리고 저리 돌려서 달랑 비석 하나에 봉분 뿐인 곳에 이르게 만드는 건 가혹한 고문이다. 어디 경관 수려하고 으리으리해야 맛이랴. 돌조각 하나라도 마음만 두면 유적인 것을.

거이의 무덤은 애초 향산사(香山寺) 북쪽 자리에 있었다. 오죽 향산사를 아꼈으면 그의 호가 ‘향산거사(香山居士)’였으랴. 지금의 향산사 건물은 중국이 ‘해방’ 이후에 다시 지은 것인데 당 시대의 향산사는 지금보다 훨씬 더 남쪽에 위치해 있었다. 그 자리는 원측스님을 화장하고 탑을 세운 장소이기도 하다.

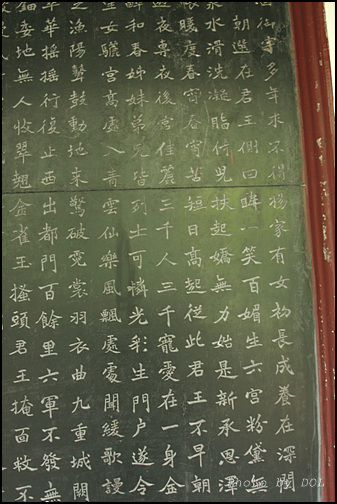

“백거이는 한 잔 술을 마시고는 ‘꺼이 꺼이’울며 일필휘지로 시를 지었다지. 그래서 이름을 백거이라 한 게야.” 평소 진중한 자포님의 말이다. 농담으로 던진 말이라기엔 너무 경악스럽고 진담으로 보기엔 너무 터무니 없고. 순간 좌중의 분위기는 실로 겉잡을 수 없는 상황으로 곤두박질 쳤다. 자포님마저 기어이 나리님화(황당무개) 되어가고 있다. 그의 이름 ‘거이(居易)’는 <중용(中庸)>에 나오는 "군자는 편안한 위치에 서서 천명을 기다린다(君子居易以俟命)"에서 취한 것이고, 그의 자 ‘낙천(樂天)’은 <역(易)·계사(繫辭)>의 "천명을 즐기고 알기 때문에 근심하지 않는다(樂天知命故不憂)"는 말에서 얻는 것이니 “천명에 순응하고 자신이 처한 위치에 따라 행한다(順天與素位而行)”는 유가의 처세사상이 그대로 그의 이름자 속에 비친 것이다. 참 좋다. 누구 애 이름, 이렇게 지었으면. 거이를 생각하면 당 현종과 양귀비의 로맨스를 미화한 ‘장한가(長恨歌)’가 떠오른다. 그의 기념관 벽에도 시 전문이 새겨져 있다. ...전략 헤어질 무렵 간절히 다시 전할 말 부탁하니 臨別殷勤重奇詞 그 말 중에 둘만 아는 맹세의 말 있었다네 詞中有誓兩心知 칠석날 장생전에서 七月七日長生殿 밤 깊어 사람 없자 은밀히 속삭였던 말 夜半無人私語時 하늘에 나면 비익조 되고 在天願作比翼鳥 땅에서는 연리지 되리라 在地願爲連理枝 하늘과 땅의 오램도 시간이 다할 때 있으나 天長地久有時盡 이 한만은 면면히 이어져 끝이 없으리 此恨綿綿無絶期 연리지(連理枝). 뿌리가 다른 두 그루 나무가 한 몸으로 합쳐진 상태를 이름이다. 사이가 화목한 부부나 남녀를 비유할 때 흔히 쓰는 말인데 현종과 양귀비 사이에 접목하니 애절함이 더하다. 시아버지와 며느리의 인륜을 어기며까지 이루었던 사랑이기 때문일까. 연인의 목을 직접 매어야 했던 비극적 사랑이기 때문일까. 사람 없는 밤중에야 속삭일 수 있었던 말, 하늘에서는 한 쌍의 새가 되고 땅에서는 떨어지지 않는 연리지가 되었으면. 둘 사이 애정의 절절함을 이토록 극명히 표현한 말이 또 있을까. 장안의 기녀들까지 이 시를 외워 화대를 높였다는 일화가 사실일 성 싶다. 현종과 양귀비에 얽힌 사연의 시를 접하니 그들의 사랑에 대해 저마다 말이 많아진다. 교수님께 이런 말씀을 드렸다. “그 무서운 측천무후의 손자로 날 시퍼런 그녀의 눈을 피해 혁명의 꿈을 키우고 종국에는 황제의 권좌에 오를 수 있었던 그가(이 때 모사로 오른팔 역할을 한 이가 고구려 유민 왕모중이다), 그리고 즉위 후 ‘개원의 치’라는 칭송을 받던 이가 여자 때문에 망가져 결국 망조의 길을 걸었다? 납득이 안 가는 부분입니다. 양귀비가 권력을 휘두를 수 있었던 건 현종의 총애 때문이라면 결국 권력의 핵심은 총애를 준 현종일진대, 그가 여자에게 빠져 나라가 기울었다니요. 저는 대세가 기울었기 때문이라 봅니다. 국운이 다한 시점에 양귀비가 있었던 것이지요. 나라와 시대를 넘어서서 왕이 실정을 하는 데에 여자가 주요한 역할을 한 것으로 묘사하는 것은 후세 사가의 조작이요 편벽한 해석이라 믿습니다. 이성에 대한 애정과 일에 대한 열정이 반비례한다는 이상한 법칙은 꼭 사서에서만 등장합니다. 현실에서는 정 반대인데요.” 교수님께선 현종이 양귀비에 빠져 국정을 등한시 했다는 사서의 내용을 수용한다 하신다. “평생 앞만 보고 달려온 사람이, 그리고 늘 국사를 생각하며 긴장해 온 사람이 만년에 겪는 허탈감을 감안한다면 여인에 빠져 일을 버리는 게 이해가 돼. 지키는 것이 이루는 것보다 더 어려운 법이지.” 연륜으로 인한 인식 차이일까. ‘지나치게’ 젊은 나는 아직 여인 때문에 일을 뒤로 한 한 사내의 삶을 받아들이지 못한다. 50대가 되면 그땐 현종의 일을 이해할 수 있을까? 양귀비와 현종의 애닮은 사연을 뒤로 하고 장한가 비문에서 눈을 떼려는데 교수님께 탄성을 내신다.

“아하, 그랬구먼. 바로 이 구절이 상투적으로 쓰여 백제 의자왕에 그대로 인용되었구먼.” 장한가 전문 구절 중에 ‘후궁가려삼천인 삼천총애재일신(後宮佳麗三千人 三千寵愛在一身).’‘아름다운 후궁이 삼천인인데 (양귀비가) 삼천인이 받을 총애를 한 몸에 받았다.’는 내용으로 꼭 궁녀가 삼천이어서가 아니라 ‘많다’는 형용사로 쓰인 것이 백제 패망사 정당화용으로 끌어다 쓰인 것이다. 부여 낙화암이 삼천궁녀가 떨어져 죽을 규모가 되네 안 되네, 당시 사비성 내의 궁궐이 삼천궁녀를 수용할 수 있었네 없었네 하는 논란도 사실 부질 없는 짓이다. 그냥 ‘많은 궁녀’일 뿐인 것을. 그 ‘많다’를 수용하는 당과 백제의 상황은 의당 달랐을 터이고. 이곳 용문의 북위 시대 석굴 하나 파는 데에도 80만 명이 동원되는 중국과 풍전등화의 위기 상황에서 ‘결사대 5천’이 항전하는 백제가 어찌 수 개념을 함께 논하겠는가. 백마사를 가기 위해 용문을 나서는데 현종도, 의자왕도 자꾸만 눈에 밟힌다. 낙양에선 수웨이시를 맛 보세요 낙양의 3대 보물은 용문석굴, 모란, 수웨이시(水席). 그 중 수웨이시는 측천무후가 즐겼다는 24가지 물 많은 음식으로 낙양의 특산이다. 그 첫 음식이 모란연채(牧丹蓮采). 측천무후가 한창 고종의 총애를 받을 때 황후의 모함을 받아 독주를 마신 후 궁 밖에 버려졌으나 깨어나 주변의 무를 먹은 후 해독되었다 한다. 후에 정권을 잡은 후 30년 된 무를 받아 주방에 요리를 의뢰한 것이 이 음식의 시작. 무를 면같이 썬 요리인데 후추맛이 강하고 입술과 혀가 얼얼하다. 낙양은 분지가 되어놔서 비가 귀한 곳이라 탕요리가 많고 매운 음식이 많다.

백마사의 종소리 낙양 8경 중 2경. 요리와 함께 나오는 이 종을 치면 복이 온단다. 여기서 복이란 ‘부자’겠지? 중국 요리에서 물고기 요리가 나오면 끝을 의미한다. 물고기의 ‘어(魚)’와 풍요로울 ‘여(餘)’는 유사음이어서 이것으로 마감을 한다. 우리 나라에서도 광고니 뭐니 ‘부자되세요’라는 말이 무슨 소중한 축원이나 되는 양 판을 치고 ‘부자 아빠’어쩌구 하는 책이 베스트셀러가 되는 요상한 풍토가 번져 거북한데 중국은 아예 모든 것이 ‘부자되세요’와 연결 되니 아주 죽을 맛이다. 오죽하면 휴대전화도 차량 번호도 필 ‘발(發)’과 음이 유사한 ‘팔(八)’을 따지 못해 안달하고 새해 덕담이 ‘꽁시파차이(恭喜發財: 돈 많이 버세요)’일까.

물고기의 머리는 귀빈 쪽으로 두며 뒤집어 먹지 않는다.(배의 형상이어서 전복되는 것을 꺼린다지) 무측천은 이 요리가 나오면 젓가락으로 콱 찍은 후 먹기 시작하였다는데 잉어의 음과 이씨의 성씨가 유사음이어서 황실이 자기 손 안에 있다는 과시의 행위였단다. 음식 자체에도 그럴싸한 이름을 붙여서 특별한 의미를 부여하지만 음식에 맞는 배경담을 넣고 소품을 추가해 그 맛을 한층 풍부하게 만든다. 일견 잡스러워 보이면서도 부러운 일이다. 자동차 연료비와 도로비를 제외하면 우리 역사 탐험대의 가장 큰 지출은 식비. 매끼 이렇게 먹어대는 게 부담스럽긴 하나 결코 양보할 수 없는 일이기도 하다. 인간사 큰 틀이 먹고 입고 자는 것에서 이루어진 것이니 문화를 논하매 어찌 먹는 것을 빼 놓고 이야기할 수 있으랴. 낙양에서 수웨이시를 놓칠 수 없는 탓에 오늘도 엥겔지수를 높였다. |

'실크로드(2005)..........' 카테고리의 다른 글

| 시안의 명고성과 비림 (0) | 2006.12.13 |

|---|---|

| 낙양 백마사에서 만난 금인(金人) (0) | 2006.12.12 |

| 용문석굴 방문에서 느낀 껄끄러움 (0) | 2006.12.08 |

| 뤄양(洛陽) 가는 길 (0) | 2006.12.07 |

| 5. 톈진에서 바오딩까지 (0) | 2006.12.04 |